ベランダ・バルコニーのメンテナンス方法と雨漏りの原因

2025.09.08 (Mon) 更新

福岡市、糸島市の

外壁塗装は

外壁塗装専門店ユーペイントへ

お任せください!!★☆

福岡市・糸島市にお住いの皆さんこんにちは!

皆さんの住宅にはベランダやバルコニーはありますか?

戸建てであえてベランダやバルコニーを作らない家も増えていますが、

アパートやマンションはベランダやバルコニーがあるのが一般的ですよね。

実は、雨漏りはこのベランダやバルコニーが原因で発生するケースも多いです。

ベランダやバルコニーは雨風にさらされるため、経年劣化によって防水機能が低下していきます。

防水性が低下してしまうと、家の中に雨水が侵入してしまい雨漏りを引き起こします。

そこで今回はベランダ・バルコニーの防水工事が重要な理由とベランダ工事を行うタイミングについて紹介します。

ベランダとバルコニーの違いとは?

ベランダとバルコニーの違いをご存知ですか?

ベランダとバルコニーには違いがあり、劣化のスピードも違います。

ベランダは屋根があり、バルコニーは建物の外に張り出していて、屋根がありません。

屋根がない分雨水の排出量も増え、また日差しを遮るものもないため紫外線による劣化も

受けやすくなります。

そのためベランダよりもバルコニーの方が劣化が進みやすいです。

バルコニーの下に部屋やリビングなどある場合には、構造材にダメージを与えてしまう

可能性も高いため特に注意が必要です。

ベランダ・バルコニーの防水工事が重要な理由

ベランダは雨風にさらされ、経年劣化していくことで不具合が生じてきます。

①雨漏りの発生

防水層は家に雨水が侵入しないために施されている工程です。

そのため、防水層が劣化すると家の中に雨水が侵入してきます。

②建物構造の劣化

雨水の侵入により、木材やコンクリートなどの構造材が腐食・劣化します。

③シロアリ・カビの被害

雨水の侵入により、木材やコンクリートなどの構造材が腐食・劣化します。

どのタイミングで防水工事を行うべきか

一般的に外壁塗装などと同じく10年を目安にメンテナンスを行うのがベストです。

以下の症状が発生している場合には時期に関係なくメンテナンスを行いましょう。

・トップコートのひび割れ・剥がれ

トップコートとは防水層を保護する仕上げ材になります。

そのため最初に劣化症状が出るのがトップコートです。

・塗膜防水層の膨れ・破れ

塗膜の膨れは施工の際に水分が残っている状態で塗装した際などに発生しやすい症状です。

膨れが生じると破れてしまう恐れもあるため早めに補修をしましょう。

・ベランダ・バルコニーに水たまりができる

ベランダやバルコニーは雨水が流れるように勾配がついています。

雨水が溜まっている場合は排水口が詰まっている場合や防水層の劣化など原因を特定して

対処する必要があります。

ベランダやバルコニーは、

【下地+素地調整+防水層+トップコート】

で守られています。

どこまで劣化しているかによって補修範囲も変わってきます。

トップコートの耐用年数は約5年です。

トップコートの劣化を放置していると防水層の劣化へと進行していきます。

定期的にトップコートを塗り替えることで防水層を保護することができます。

防水層の耐用年数は約10年~15年。

見た目に異常がなくても10年を目途にメンテナンスをするのがおすすめです。

ベランダの雨漏りの原因箇所は1つではない?!

ベランダからの雨漏りは床面の防水層が雨漏りの原因とは限りません。

他にも雨漏りを引き起こす取り合い部分がベランダにはあります。

排水ドレン

水の流れ道である排水口回りの劣化は雨漏りの原因になります。

排水ドレンとは、排水を流し出す口のことで排水口のことを指します。

この排水ドレンにゴミや落ち葉が詰まって排水不良を起こしてしまうと、

ベランダの床に水が溜まってしまい、わずかなひび割れなどから雨漏りを起こすことがあります。

腰壁

ベランダやバルコニーには転落防止用の壁(腰壁)があります。

外壁と同じように、塗膜の劣化や目地シーリングの劣化、クラックから雨漏りを起こすことがあります。

メンテナンス方法は外壁と同じように下地処理と塗装工事です。

笠木(かさぎ)

べランダの手すりの上部に笠木という部材が取り付けてあります。

腰壁に雨水が侵入しないように保護、防水性を高め劣化防止をする役割があります。

素材はガルバリウム鋼板、アルミ、ステンレス製の金属製が採用されることが多いですが、

意外と雨漏りを起こしやすいです。

この笠木が外れたり、隙間ができたりすると腰壁との取り合いの隙間などから雨水が侵入して

腰壁の内部を腐食する可能性があるので、定期的に点検するようにしてください。

ちなみに笠木は、ベランダやバルコニーのみに取り付けられているものではなく、

塀や手すり、腰壁、屋上のパラペットなど最上部に被せる仕上材を笠木といいます。

代表的なメンテナンス方法はシーリング工事です。

隙間ができてしまった場合などこのシーリングで繋ぎ目を塞ぎます。

掃き出し窓

ベランダやバルコニーは外壁よりも外に出ていることが多く、雨水が吹き込みやすい箇所でもあります。

雨が降ったあとに室内の窓の下が濡れている場合などは掃き出し窓からの雨漏りを

疑った方がいいかもしれません。

窓枠周り ( シールの劣化 )、引き違い部の隙間、その他にも外壁のひび割れの恐れがあるからです。

防水工事の種類

ベランダの防水工事には「FRP防水」「ウレタン防水」「シート防水」の3種類があります。

・FRP防水

FRP防水は新築住宅の多くのベランダ・バルコニーの防水工事で採用されています。

軽量でありながら重量に耐えられる強度が強く、耐久性に優れています。

さらに耐摩耗性にも優れているため、日々ベランダの上を歩き回っても剥がれにくいです。

FRP防水は繋ぎ目がなく、防水性は高いですが、プラスチックが原料であるため、

紫外線に弱く劣化してひび割れてしまうことがあります。

・ウレタン防水

ウレタン防水は、液体状のウレタン樹脂を塗布する工法でメンテナンスの際に多く採用されています。

ウレタン防水には、柔軟性や見た目の美しさなどのメリットがあります。

またどんな形状の場所でも施工でき、どんな下地にも対応可能です。

手ごろな金額でメンテナンスを行いたい人やベランダやバルコニーが複雑な形状もしくは凹凸がある場合には

ウレタン防水がおすすめです。

・防水工事

塩化ビニールシートを使用した工法です。

塗装とは違い、防水層は均一な厚みになります。

さらに塩化ビニールシートは紫外線や熱に強く、紫外線がよく当たるベランダやバルコニーには適しています。

ですが、凹凸のある場所や施工が難しい場合があります。

ベランダやバルコニーが広い場合などにおすすめです。

ベランダの手入れ

ベランダには雨漏りになる原因箇所がたくさんあるので、わずかな隙間も見逃せない部分です。

雨漏りを起こさないためにも、定期的な点検が必要な部分といえるでしょう。

床面はほうきではいてゴミを取り、排水口は水はけが悪くならないようにゴミは取り除き、排気口には

蓋やカバーを取り付けゴミが流れ込まないように対策をしておきましょう。

まとめ

今回は雨漏りをすると被害が大きくなるベランダとバルコニーの防水性について紹介しました。

こんな場所からも雨漏りするのかと思われた方もいるでしょう。

ぜひ屋根塗装や外壁塗装を検討した際に一緒にベランダやバルコニーの防水面についても検討

してみてください。

福岡市のユーペイントではベランダやバルコニーの防水工事も承っています。

お客様の住宅にあった工事を提案させていただきます。

お困りのことがあればいつでもお問合せください。

姪浜駅からショールームへの道のりはこちらです👇お気軽にお越しくださいね☆

福岡市・糸島市の外壁塗装・屋根塗装のことなら塗装専門店のユーペイントへご連絡お待ちしております。

0120-92-7754

営業時間 9:00-18:00(大型連休除く※日曜日完全予約制)

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°

▼屋根・外壁塗装のお問合せ・お見積り(無料)はこちら▼

〒819-0052

福岡県福岡市西区下山門1丁目16-26

福岡西ショールーム

【TEL】092-400-1658

【FAX】092-400-1659

【HP】 https://u-paint.jp/

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°

ユーペイントが選ばれる理由とは??

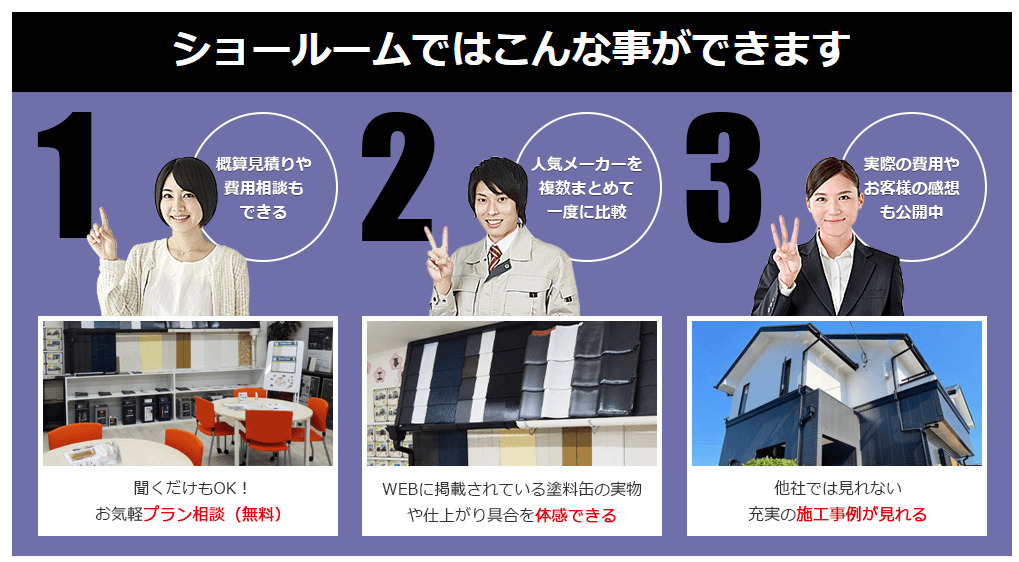

ショールームでは

・概算見積もりや費用相談ができる!

・人気メーカーを複数まとめて一度に比較ができる!

・実際の施工事例などを見ることができる!

・カラーシミュレーションができる!

福岡市・糸島市の大家さん必見!!

お持ちの物件の資産価値を向上させましょう🌟

画像をタップで詳細ページへ↓

塗装工事以外でも弊社にご相談くださいませ!

画像をタップで公式ホームページに移ります↓

記事監修者

山口 博城HIROKI YAMAGUCHI

今までに得た経験、知識を活かし、お客様のお悩みを解決すべく全力を尽くします。